持續深化奈米光學技術 開拓台灣半導體產業新視野

發布日期

June 23, 2025

矽是常見的半導體材料,但鴻海更進一步研究碳化矽,其「寬能隙」特性能承受高電壓、耐高溫、節能高效,成為電動車和智慧電網的關鍵。經過3年努力,鴻海成功研發6吋碳化矽晶圓,並自製高電壓碳化矽元件,良率超過90%。此外,鴻海與學界合作,開發出微型深度感測與臉部識別系統,實現比螞蟻還小的晶片進行精確深度感測。

半導體幾乎成為台灣在國際間的代名詞,在全球對於半導體需求不斷高漲的趨勢下,鴻海除了加入半導體供應鏈的行列以外,還成立了鴻海研究院半導體研究所,投入前沿的半導體技術發展。

一般常見的半導體晶片原料是「矽」元素,從開採出來的矽砂,到成為最後的晶片還有許多步驟。大致上可以分為幾個階段:首先,要將矽砂裝在一起,並提煉成一根圓柱,稱為「矽晶棒」;將這根圓

柱切片後,得到一片片的「晶圓」;晶圓再經過切割等處理後,最終才成為電器中所使用的「晶片」。

除了「矽」以外,還有其他可以作為半導體的材料。而鴻海研究院近年投入研究的「碳化矽」就是最熱門的發展主題之一。「碳化矽」最重要的特性是「寬能隙」,意思就是在相同面積下能承受更高的電壓。這種特性使得碳化矽製作出來的半導體體積更小,還能承受更高的溫度,甚至耗損的能量也更少,能量轉換效率更好!這些優勢讓碳化矽成為未來電動車、智慧電網等領域的關鍵角色。在全世界節能減碳、淨零排放的共識下,「碳化矽」成為了重要的發展目標!

成功研發6吋碳化矽晶圓 打造碳化矽盾、成就護國群山

鴻海研究院的半導體研究所結合集團內的鴻揚半導體,以及學界的陽明交通大學等,投入了6吋碳化矽晶圓的製程開發。目前國際間其實已經有了8吋的碳化矽晶圓。技術,在把晶圓切割成晶片的時候,靠近邊緣的部分是不能夠使用的,因此晶圓尺寸愈大,浪費的比例就愈少。不過8吋碳化矽晶圓的核心技術尚未普及,相關的設備成本相當高,進而生產效率也不盡理想。因此,鴻海選擇6吋碳化矽晶圓進行研發,希望能以最快的速度掌握關鍵核心技術,進而達到實質的效益。

自2021年半導體所成立至今,經過3年的努力,在郭浩中所長的帶領下,以蕭逸楷博士及洪嘉隆博士等人組成核心團隊,已經成功開發出6吋碳化矽晶圓,並具有量產的能力,良率超過90%,目前也已與許多大廠有所聯繫。

除了生產晶圓以外,半導體所還更進一步將這些碳化矽晶圓製作成自主設計的「離散式碳化矽元件」。這些元件可以承受1,200V、1,700V,甚至3,300V的高電壓,可靠度達車規等級,功能更是媲美國際大廠的同規格元件!目前鴻海已掌握許多碳化矽的關鍵技術,如元件設計、模擬、製程、量測,以及可靠度驗證等,這些都是未來大規模生產時不可或缺的部分。期間半導體所已發表超過百篇論文,並申請數十項的專利。還曾獲《Nature Review》邀稿,並在功率元件領域最重要的國際會議「ISPSD」等發表論文。

鴻海自劉揚偉董事長上任以來,宣示「3+3」的科技轉型布局:三大未來產業「電動車、數位健康、機器人」領域,以及三大核心技術「人工智慧、半導體、新世代通訊」。「碳化矽」是串接核心技術「半導體」與未來產業「電動車」之間的橋樑,鴻海研究院經過數年的努力,已經取得了一定的成果。

接下來,半導體所將持續優化核心技術,除了協助克服鴻海生產時遇到的技術障礙以外,也將挑戰持續提升晶片能承受的電壓,並發展更多元、更廣泛的碳化矽元件。同時,旗下子公司鴻揚半導體與能創半導體則分別投入晶圓代工及模組等。這些布局將使得台灣在國際間半導體供應鏈中的角色更多元、更強韌,讓台灣從擁有護國神山茁壯為護國群山!

微型新穎深度感測與臉部識別系統

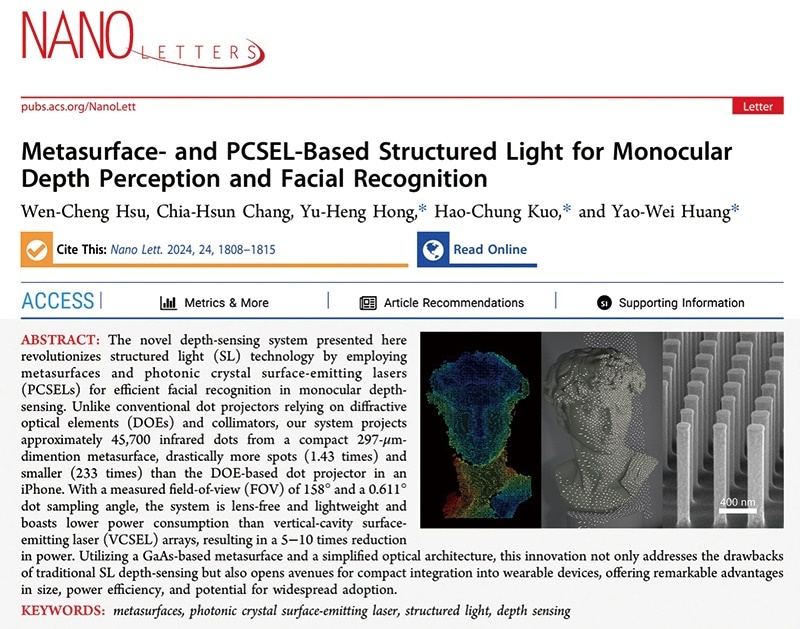

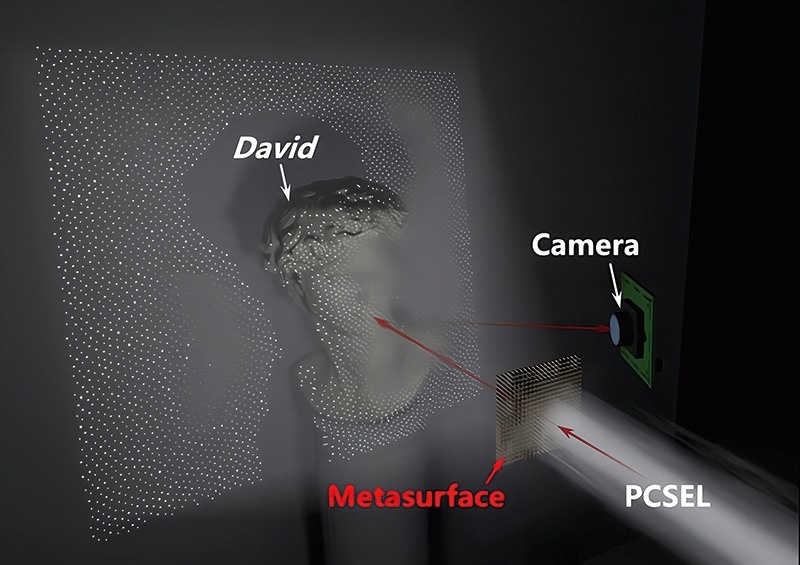

除了碳化矽以外,鴻海研究院的半導體所與陽明交通大學組成的團隊開發出的「新穎深度感測與臉部識別系統」也備受世界矚目。先是發表於國際頂級期刊《Nano Letters》,被選為封面故事及該月的焦點議題。後續除了在國內獲得廣泛的報導以外,還被美國化學學會(ACS)選定為2月的焦點研究,進行亮點新聞採訪。甚至在2024 Touch Taiwan系列展的I-Zone全國創新智慧顯示專區,獲得「工研創新獎Innovation Award」。

「新穎深度感測與臉部識別系統」就是:用比螞蟻還小的晶片,進行「深度感測」,進而辨識人臉系統。「深度感測(Depth Perception)」的概念可以從一個問題出發:電腦要如何得知鏡頭拍到的東西有多遠呢?概念上可以用「投球問路」來理解:想像自己在一間房間裡,隨意朝一個方向丟球,這顆球打到牆壁後彈了回來。由於牆壁的距離、牆壁的面向、甚至是牆壁表面的材質,都有可能會影響球飛回來的軌跡或方向,因此藉由球飛回來的狀態,就可以回推牆壁的距離等。「深度感測」就是這樣的概念,只不過丟的不是一顆球,而是許多光點。讀取這些光點的變化來獲得空間的深度資訊,進而重建鏡頭前物件的樣貌。

最有名的應用實例之一就是iPhone的Face ID人臉辨識功能:使用上萬個紅外線光點,來得知鏡頭前的深度資訊,搭配後續的資料分析,便能辨識出人臉。此次團隊所發表的技術,光點數目更多,鏡頭視野也更寬廣,讓空間中的資訊更完整!除此之外,iPhone使用的光學模組尺寸約1公分,而團隊將其又縮小了數千倍,只有3根頭髮的寬度!

得以將尺寸縮小的核心技術稱為「超穎介面」,指的是藉由在薄膜表面上建立微小的結構,來控制通過薄膜的光線,包含改變光的方向、讓光線更集中⋯⋯等。這些效果其實並不特別,我們所戴的眼鏡就是在改變光的方向。但「超穎介面」厲害的地方在於,竟然能將這些過去相對大體積才能做出來的功能放到一片比螞蟻還要小的薄膜上!

除縮小光學系統的體積外,這項技術也能簡化其製程。以手機為例:要完成手機上的一個鏡頭,須先製作數片鏡片,再來要製作光學的感測晶片,最後還需要將所有東西封裝在一起。在未來,則有機會將鏡片薄膜直接做在晶片上,一次到位。

蘋果在2023年發表的混合實境頭戴式電子裝置「Apple Vision Pro」展示了「空間運算(Spatial computing)」能力所能帶來的應用,藉由迅速讀取環境周遭的資訊,去做出相對應的互動。如何「快速、無痛獲取空間中的深度資訊」就成了其中的關鍵。而團隊這次發表的「新穎深度感測與臉部識別系統」無疑地在這方面進行了劃時代的突破。

本項研究的團隊成員包含鴻海研究院半導體所的所長暨國立陽明交通大學講座教授郭浩中、半導體所博士洪瑜亨、陽明交通大學助理教授黃耀緯,以及黃教授的研究團隊。在未來,團隊將持續探索這項技術,拓展應用上的可能。